リピート系の自動売買は、値動きさえあれば自動で売買を繰り返してくれます。相場が大波乱になったら最高です。大幅下落と大幅上昇を短期間で繰り返せば、大変な約定数となって笑いが止まらないかもしれません。

目次(もくじ)

値動きが乏しい相場

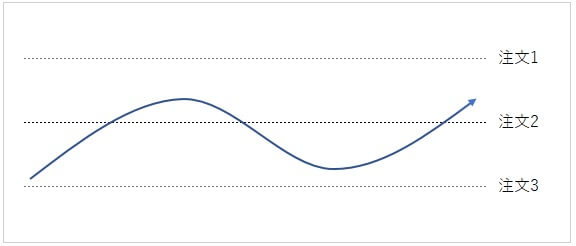

しかし、値動きがあまりない時は、状況が一変します。待てども待てども、全然決済しません。下の図は、その様子を描いています。

私たちがリピート系注文を実行するとき、可能ならば毎日のように決済してほしいと思うかもしれません。決済とはすなわち利食いですから、毎日利食いしたほうが嬉しいです。

ところが、上のような相場では全然だめです。注文2は成立してポジションがありますが、まともに決済できません。ひたすら我慢の展開です。

値動きが乏しい相場で、注文本数を増やしてしまう

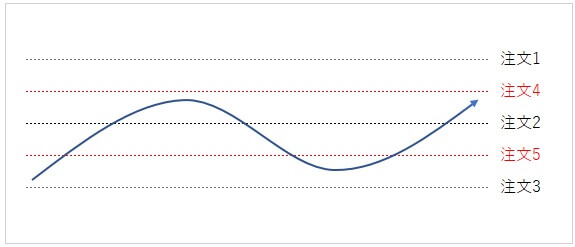

このようなとき、下のように注文を追加したくなります。下の図では、赤破線で注文を2つ追加しています(注文4と注文5)。

こうすれば、値動きが乏しい相場でも、何とか約定を繰り返してくれるでしょう。しかし、これは禁じ手です。

取引本数を増やしてはいけない理由を考察しましょう。

理由1: 取引前の方針を変えてしまった

取引開始前、チャートを見たり色々な情報を検討したりしたうえで、取引設定を決めたはずです。それは何だったのでしょうか。

「値動きが乏しい場合は、注文を追加する」と、あらかじめ決めていたならば、問題ありません。注文本数の追加は、取引前の決定に沿った行動です。

そうでないならば、危険な行動です。

というのは、注文本数を増やした理由が、「取引の成立回数が少なくて面白くないから」だからです。相場分析でも何でもありません。取引本数を増やしたのは、単に、自分の願望を満たすためです。

取引開始前は、ポジションが全くありません。よって、冷静な判断ができるでしょう。しかし、取引開始後の注文数増加は、冷静な判断とは言えないかもしれません。なぜなら、既に取引を開始していて、含み益や含み損があるからです。

欲望・恐怖・興奮などが、合理的な思考を邪魔してしまいます。

理由2: 注文数増加後、相場が大きく動くとき

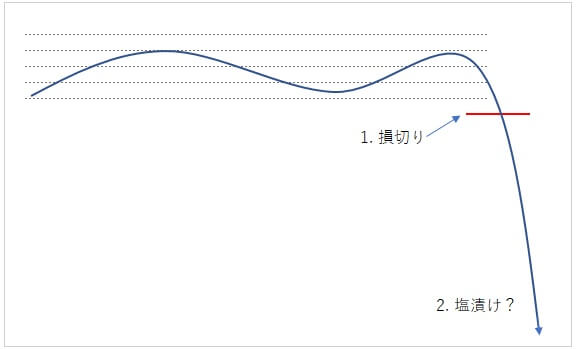

取引本数を増やしてはいけない理由その2は、下のチャートの通りです。買いのリピート系注文を実行していたとして、値動きが乏しいので注文本数を増やしました。その後、ドカンと円高になった様子を示しています。

1の損切り位置で適切にロスカットできる場合も、ひどく後悔するかもしれません。なぜなら、注文数を増やさなければ、損失はもっと少なくて済んだはずだからです。

ただし、数多くの利食いを繰り返し、損失分よりも大きな利食いを達成できていれば、合計でプラスです。この場合は、問題ありません。しかし、「値動きが乏しいから注文本数を増やした」という状況ですから、利食い額は期待よりも少ないでしょう。

すなわち、利食いのプラスよりも損切りのマイナスの方が多くなるでしょう。

また、注文本数を増やしたので、含み損の増え方が大きくなります。上のチャートの1部分で損切りするにしても、かなり戸惑うのではないでしょうか。その戸惑いは、損切りの行動に影響を与えるかもしれません。

・迷って、損切り位置を円高方向に移動してしまう

トレード中の迷いは、往々にして悪い結果を招きます。何とか損切りできても、予定よりも大きな損になるかもしれません。

損切りできなかった場合は、上のチャートの「2.塩漬け」でしょうか。こうなると、かなり苦しいです。スワップポイントがプラスならば、何とか頑張れるかもしれません。何年も先の話になるかもしれませんが、将来の復活に期待です。

しかし、強制ロスカットになるような円高になったら、対処が難しいです。あるいは、スワップポイントがマイナスだったら、どうしましょうか。

こうして、たった1回のトレードの失敗で、FXから退場しかねない損失を計上するかもしれません。

では、どうするか

では、このような失敗をしないために、どうすれば良いでしょうか。

第一に、「事前によく考える」ことが必要でしょう。そして、「取引を開始したら、よほどのことがない限り設定を変えない」ことも大切でしょう。

そして、残念ながら損切り予定位置まで為替レートが来てしまったら、しっかり損切りすることです。

取引設定を変えたいという誘惑は、しばしばやってきます。珍しくありません。その誘惑に打ち勝つことができれば、トレード成績の将来は明るいのでは?と思います。